2025年8月12日,是“中国凉都”品牌正式诞生的第二十周年。二十年前,中国气象学会将“中国凉都”这一称号授予六盘水,使其成为全国首个以气候特征命名的城市。这不仅是一块荣誉牌匾,更是一次发展理念的深刻觉醒。

六盘水市中心城区一景。孙大方 摄

二十年来,六盘水以“凉资源”激活“热经济”,以“避暑季”撬动“旅居业”,更以“老工业基地”的坚韧,持续推进产业转型升级。从“江南煤都”到“中国凉都”“生态绿都”,六盘水用二十年时间,走出了一条资源型城市转型发展的探索之路。它没有简单地抛弃过去,而是在“煤”的基础上做加法,在“绿”的方向上谋出路,实现从“一煤独大”到多元支撑的逐步转身。

这二十年,不是口号的堆砌,而是行动的累积;不是一蹴而就的奇迹,而是一步一个脚印地奋斗。站在重要节点回望,我们看到的不仅是一座城市的蝶变,更是一个关于如何在资源枯竭风险中寻找新出路的生动样本。

天蓝水清水城河。孙大方 摄

以“凉”谋“变”:发展的观念觉醒

作为“三线”建设时期崛起的“三线”城市,六盘水为保障国家能源安全战略作出了重要贡献,“江南煤都”的称号由此声名远扬。进入21世纪,西部大开发战略为六盘水带来新的发展机遇,经济一度迅猛增长。然而,随着煤炭资源的持续开采,环境代价也日益显现。植被被破坏,水土流失严重,空气污染、水质恶化等问题紧紧束缚着六盘水可持续发展的步伐。

“资源总有采完的一天,完全依靠煤电产业发展的路子越走越窄,六盘水该何去何从?”这一思考,不仅是六盘水的困惑,更是全国众多资源型城市的共同难题。

转折始于2004年,在3月25日召开的一次六盘水市委座谈会上,“凉都”的概念被首次提出,这个新颖的想法,如同一束光照进了六盘水发展的迷雾中。

明湖国家湿地公园秋景。孙大方 摄

随着六盘水市委、市政府的一声令下,六盘水市气象局牵头组织多部门联合攻关,对1971年至2000年长达30年的气象数据进行系统分析,最终发现:六盘水夏季平均气温19.8℃,全年无真正意义上的“夏天”,春秋相连,气候宜人;空气质量优良,负氧离子浓度高,紫外线辐射适中,具备发展避暑康养产业的独特优势。

为进一步论证“凉都”这一提法,课题组进一步将六盘水与全国729个气象台站进行对比分析——“六盘水气候资源具有许多的唯一性”。

随后,一个大胆想法产生,在“凉都”前面加上“中国”。向着“中国凉都”这个目标努力,重新定位、充实材料……得出结论:六盘水兼具“凉爽、舒适、滋润、清新、紫外线辐射适中”的气候特征。同年7月,六盘水抢先发力,通过举办首届“凉都·六盘水消夏文化节”,“抢注”了凉爽商标。

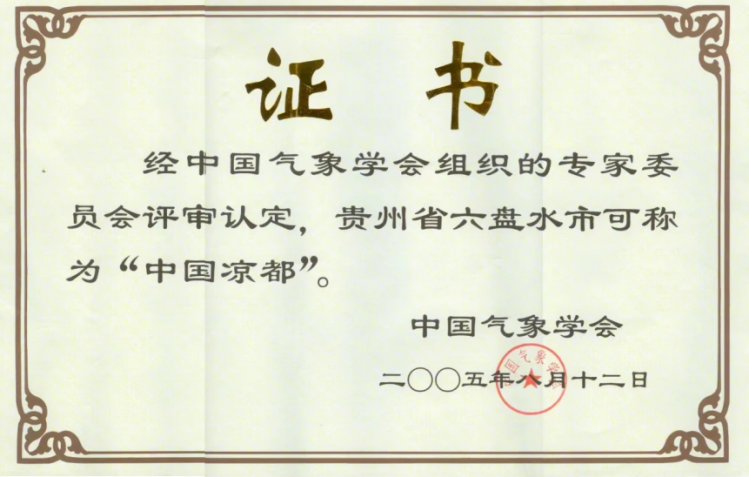

中国凉都认定证书

时隔一年,2005年8月,中国气象学会组织12位全国顶尖专家召开论证会,听取六盘水市气象局课题汇报,并就关键技术问题进行质询。著名气象学家陶诗言院士提交书面评审意见。专家组一致认为,该课题从气象、环保、医疗等多维度开展论证,方法科学、数据详实,结论可靠,充分展现了六盘水独特的气候资源优势。

2005年8月12日,中国气象学会正式授牌,“中国凉都”诞生。这一称号,标志着六盘水从“卖煤”转向“卖气候”的战略转型正式启航。

“着力打造‘中国凉都’城市品牌,并不是要‘凉都’替代‘煤都’,而是要利用打造‘凉都’品牌来找到资源开发和环境保护的最佳结合点,实现‘绿色GDP’的增长。”六盘水市委、市政府思路清晰,这不仅是一次城市形象的重塑,更是一场发展理念的深刻变革,一场关乎城市未来的战略抉择。

盘江新光电厂。孙大方 摄

以“煤”为基:产业的转型突围

认证仅仅是起点,蜕变,始于对落后的决绝告别——高耗能、高污染企业被坚决淘汰,招商引资从“引资”转向“选资”,环保门槛高筑,生态底线寸步不让。在这片土地上,一场“刮骨疗毒”式的自我革新,悄然拉开序幕。

传统产业“老树发新芽”。秉持“立足煤、做强煤、不唯煤”理念,六盘水深耕煤电优势,推进“富矿精开”,延伸产业链,挺进精细化工。2024年,原煤产量创历史新高,火电装机跃居全省首位,西南煤炭保供中心地位更加稳固。焦炭产能实现倍增,率先建成全省首个制氢工厂、加氢站,投运氢能公交车与运氢管束车;盘州煤焦化循环经济、贵州能源水城煤焦化电等项目接续建设,贵州美锦华宇煤焦氢项目二期点火烘炉,焦煤循环利用成行业标杆。盘江新光电厂全部建成并网发电、贵州钟山野马寨热电公司完成超低排放改造,实施“热电联产”,余热滋养周边产业,集群效应初显。

贵州美锦华宇“煤—焦—氢”综合利用示范项目。孙大方 摄

新兴产业“多点开花”,为城市注入新动能。六盘水以建设全国产业转型升级示范区为引领,依托锂、锰等伴生资源,加速锂黏土勘探与提锂产业化,推进磷酸铁锂等重点项目,补齐锂盐材料短板,打造新能源电池及材料产业集群。铝及铝加工、装备制造等百亿级绿色产业集群加速成型,推动产业向高端、智能、绿色方向迈进。

转型不止于工业,更延伸至广袤田野。六盘水念好“山字经”,打好“特色牌”,以“两园一田”模式培育猕猴桃、刺梨、茶叶“凉都三宝”。40万亩刺梨郁郁葱葱,加工成原汁、饮料、保健品,年综合产值超50亿元,惠及20.98万农户。借力“六马”赛事与文化节庆,种植、加工、文旅融合共生,形成全产业链条,其经验更被国家部委联合推广,成为全国产业转型的示范样板。

生态的治理,让城市重获新生。六盘水围绕“两江”上游生态屏障打造,以做大绿色总量为目标,实施退耕还林、石漠化综合治理等绿色工程,扩大绿化规模、提升质量;六盘水市中心城区17台燃煤机组中13台完成超低排放改造,排放远低于国标;三座垃圾焚烧发电厂运转,实现垃圾“零填埋”且年发电超3亿度;水城河清淤疏浚、雨污分流,黑臭水体变生态玉带。2024年,绿色经济占GDP比重达47%,市中心城区全年无PM2.5污染天气,森林覆盖率升至62%,空气质量优良率达96%。市民感慨:“如今的六盘水,终于又变回我们记忆里山清水秀的模样。”

以“居”兴城:城市的增量变革

“中国凉都”并非可短期变现的标签,而是一个需要长期耕耘、用心培育的城市品牌。从2004年首届消夏文化节起步,六盘水坚持做一件事:把“凉”这个自然资源,变成可持续的产业优势。

二十年来,“相约凉都·欢乐消夏”从一个节日发展为贯穿5月至10月的“中国凉都避暑季”。这一转变,不仅是时间的延长,更是内涵的深化和外延的拓展,标志着六盘水从“一季旅游”向“全域旅游”“四季旅居”的战略升级。

2025年六盘水夏季马拉松。孙大方 摄

2004年,六盘水首次打出“凉都”名片,开启避暑旅游的探索。此后,每年夏天都成为这座城市的“高光时刻”。2013年创办的夏季国际马拉松,如今已成为国家级赛事,每年吸引超3万名跑者在19℃的宜人气温中参赛,影响力逐年扩大。国际滑翔伞邀请赛、全国汽车拉力锦标赛等专业赛事相继落地,提升了城市知名度。文物展、煤雕展、彝族火把季等突出本地特色,凉都美食汇、群众广场舞、“街头运动会”等参与性强的活动让市民和游客都动起来。“19℃的夏天,360°的激情”“世界这么热,我要去凉都”因真实体验而深入人心。

随着“中国凉都”品牌知名度的扩大,六盘水不再满足于只做“夏天的城市”,主动打破季节依赖,推动旅游从“一季红”迈向“全年热”。围绕“吃住行游购娱”全链条,深化“文旅+”融合,大力发展避暑经济、冰雪经济、赛事经济等新业态,精心打造多条精品线路,串联起全域旅游资源,让游客四季有景可看、有处可玩、有地可住。

春赏花、夏避暑、秋观叶、冬滑雪,六盘水正用实打实的产品填补“淡季”空白。冬季依托玉舍、梅花山滑雪场打造“南国冰雪城”,2024-2025雪季接待游客16.5万人次,综合收入达16.58亿元,有效破解了贵州冬季旅游短板。从“清凉一夏”到“四季旅居”,六盘水正一步步把气候优势转化为可持续的生活吸引力,形成“来了不想走,走了还想来”的旅居模式。

六盘水火把季。(资料图)

2024年,六盘水接待过夜游客614.4万人次,同比增长8.88%,人均旅游消费1030元。越来越多“候鸟式”游客选择在六盘水租房避暑数月,带动民宿、餐饮、康养等服务业蓬勃发展,“康养旅居到凉都”口碑越传越响。

人气的提升,倒逼城市功能升级。二十年来,六盘水持续推进棚户区、老旧小区、背街小巷和地下管网改造,逐步完善城市建设的“纹理”。水城河碧波重现,穿城而过;地下管廊纵横延伸,人防工程与城市功能有机融合,一条条道路通达四方,县县通高速、通高铁,拉近了城乡距离,月照机场架起连接全国的空中走廊。贵州三线建设博物馆、凉都大剧院、美术馆、图书馆、城市规划馆、凉都体育中心等公共文化设施建设,提升了城市建设的“品位”。市中心集中供暖覆盖681.8万平方米,惠及10多万居民,“夏凉冬暖”成为新的竞争优势。

这些年,相继荣获全国十佳绿色环保标志城市、全国文明城市、国家卫生城市、国家森林城市、“中国最佳康养旅居度假城市”等荣誉,连续三年蝉联中国候鸟式养老夏季栖息地适宜度指数排行榜首。

二十年“凉”风拂面,吹绿了千山万水,也吹活了一座城。今天的六盘水,不止有凉爽的夏天,更有火热的发展气象——“江南煤都”的底蕴仍在,“中国凉都”的品牌越擦越亮,“生态绿都”的画卷徐徐铺展,“三都”名片交相辉映,正成为城市转型升级的强劲引擎。

山河正青春,奋进正当时。面向未来,六盘水将持续擦亮“江南煤都”名片聚“财气”,持续擦亮“中国凉都”名片聚“人气”,持续擦亮“生态绿都”名片聚“名气”,以“三都”共建引领城市跃升,让产业更兴旺、城市更宜人、生活更美好。(文/李曼)

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。