十月的贵州,当第16届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛的与会者走进这片土地,他们将邂逅的不仅是山水之美,更是一场穿越时空的文化对话。西江千户苗寨的苗族银饰闪烁千年智慧,天龙屯堡的明代遗风凝固历史记忆,花江峡谷大桥的现代工程与山川共鸣,还有散落黔地的众多传统古村落,共同构成了一幅绚丽多彩的文化画卷。

活态博物馆:西江千户苗寨的艺术传承

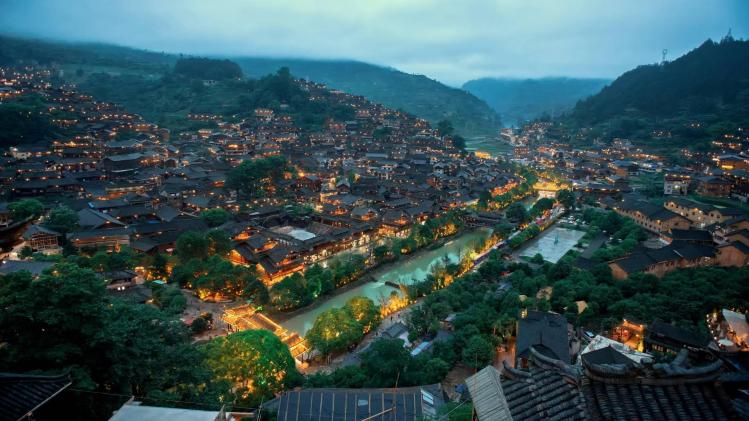

西江千户苗寨坐落于贵州雷公山麓,被誉为“活态博物馆”,其核心在于苗族文化的传承并非静止的展示,而是深深植根于当地居民日常生活的实践与演进中。

西江千户苗寨

上千座木质吊脚楼依山而建,层叠错落,构成了“博物馆”的基本骨架。这些不用一钉一铆的穿斗式建筑,不仅适应山地地形,其独特的“美人靠”更是苗家人生活与休憩的场所。整个村寨的布局与自然环境和谐共处,形成一幅生动的画卷。

苗族的艺术精髓在活态中得以延续。在嘎歌古巷或家庭作坊里,银饰锻造、苗绣、蜡染等国家级非物质文化遗产技艺并非遥不可及。银匠精心锻制每一件银饰,绣娘飞针走线,将苗族的历史与图腾绣进衣冠。这些传统技艺通过长辈示范、晚辈实践的方式代代相传。

西江千户苗寨苗族传统歌舞演出

文化生命力更体现在动态的仪式与歌舞中。十二道迎宾酒承载着苗家人的待客之情,传统歌舞将苗族的历史传说与生命礼赞精彩呈现。夜晚,长桌宴上敬酒歌与芦笙曲交织,千年习俗在欢声笑语中流淌。

西江千户苗寨的魅力,正在于它让深厚的文化传统在每一天的炊烟、每一次的刺绣和每一场的歌舞中自然呼吸与生长,成为一部流动的苗族文化史诗。

时光胶囊:天龙屯堡的明代艺术遗存

从西江千户苗寨到天龙屯堡,仿佛进行了一场时空穿越。

在贵州安顺的喀斯特群山间,天龙屯堡宛如一枚凝固了六百年时光的胶囊,保存着明代江淮地区的艺术遗风与生活图景。一座座“石头城堡”以其建筑、服饰和戏曲,生动诠释着一部活态的明代文化史诗。

天龙屯堡

步入屯堡,仿佛踏入一部石头上写就的史书。整个村落依循“九宫八卦阵”布局,青石巷道纵横密布,兼具军事防御与日常生活之妙。建筑以石为骨,屋顶覆盖着独特的石板瓦,墙体厚实,而门楣、窗棂上的木雕则透出江南的精细雅致,堪称军事堡垒与江南民居艺术的完美融合。

天龙屯堡精彩绝伦的地戏

屯堡妇女身着宝蓝色的“凤阳汉装”,头饰、翘头绣花鞋依然保持着明初江淮的典型样式,她们是“行走的明代服饰博物馆”。更为震撼的是被誉为“中国戏剧活化石”的安顺地戏。表演者头顶色彩浓烈的木刻面具,在锣鼓声中演绎《三国》《杨家将》等英雄史诗,其高亢的唱腔和豪迈的舞步,保留了古代军傩的遗风,是屯堡人忠勇精神的生动传承。

从沈万三祠到古驿站,从手工蜡染到银器锻造,时光在这里从未断裂。天龙屯堡的魅力,不仅在于它保存了明代的物质形态,更在于它将六百年的家国情怀与生活智慧,沉淀在每一块石头、每一针绣线、每一曲唱腔之中,至今仍在日常烟火中生生不息。

古今对话:花江峡谷大桥的工程美学

从天龙屯堡的明代遗风穿越回到当下,花江峡谷大桥以625米的垂直高度横跨“地球裂缝”,它不仅是一座交通枢纽,更是一场贯穿古今的工程美学对话。这座“横竖都是世界第一”的桥梁,将现代工程技术与中国传统山水意境完美融合,展现出力与美的和谐统一。

花江峡谷大桥

花江峡谷大桥在桥体颜色选择上灵感直接源自北宋名画《千里江山图》。主塔涂装采用“贵翠青”“乌蒙绿”等八种渐变色彩,以现代材料再现青绿山水的韵味。桥塔以“门”型结构为基础,轮廓勾勒出“山峦重叠入云端”的意境,远观如石林跃出天际,与自然背景浑然一体。夜幕降临时,吊索的“琴弦”灯光随音乐流动,整座桥宛如峡谷中的竖琴,演绎光与影的交响曲。

在对抗峡谷强风时,建设者不仅运用了物理风洞试验和多普勒激光雷达测风系统,更将抗风结构转化为高空竞速跑道,使技术难点成为体验亮点。大桥采用的“非对称锚碇设计”,一侧为隧道锚,一侧为重力锚,既是对地形的顺应,也体现了“因地制宜”的古老智慧。

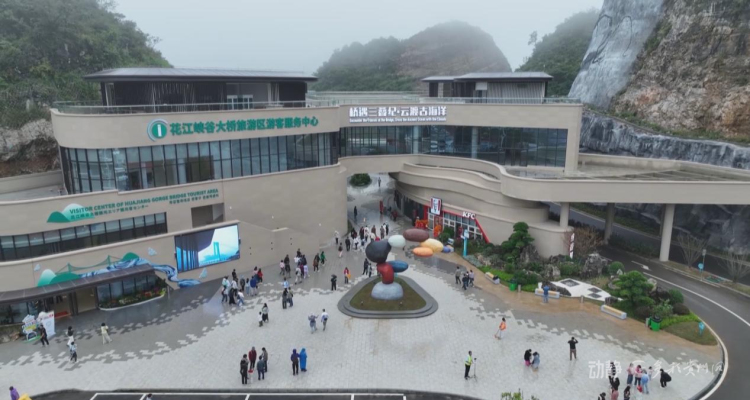

花江峡谷大桥旅游区

更为独特的是,大桥突破了传统桥梁的单一通行功能,成为集观光、运动、科普于一体的“云端综合体”。游客可乘坐207米高的电梯直达桥塔,在云中咖啡厅俯瞰峡谷,或体验高空蹦极、竞速跑道等极限项目。这种“桥旅融合”模式,让超级工程成为可感、可触的美学载体。

花江峡谷大桥的工程美学,既是对《千里江山图》的当代诠释,也是东方智慧与现代科技的握手。它证明:最前沿的工程,亦可承载最诗意的山水精神。

人文血脉:如繁星般散落的传统古村落

在贵州的群山深处,传统古村落如繁星般散落,它们承载着千百年的文化记忆,构成了多彩贵州的人文血脉。

肇兴侗寨

贵州古村落最动人的魅力在于其独特的建筑智慧。布依族的镇山村宛如一座石头城堡,石板小路、石板屋顶、石板围墙,甚至连家中的水缸、粮仓皆由石头打造,堪称“石板的露天博物馆”。侗族的肇兴侗寨则以鼓楼群闻名于世,仁、义、礼、智、信五座鼓楼记载着侗族家族的变迁,飞阁重檐间尽显民族建筑的精湛技艺。

这些村落更是非物质文化遗产的守护者。在六盘水高兴村,长角苗族人依然保持着绾奇特长角头饰的习俗;从江加车村的苗族人延续着古老的梯田农耕文明;而云舍村的土家族人则传承着古法造纸技艺和傩戏表演。每一处都是活着的文化印记,诉说着少数民族的生活智慧。

贵阳市花溪区镇山村

贵州古村落的魅力还在于其与自然的和谐共生。加榜梯田随山势起伏,宛如大地的指纹;梵净山下的云舍村与云雾相伴;而黄连村的古银杏群与古朴民居相映成趣,构成一幅幅天然画卷。这些村落巧妙地适应了贵州的喀斯特地貌,展现出人与自然对话的智慧。

这些如繁星点点的古村落,正以其独特的文化光芒,照亮着贵州多元共生的文明图谱,成为中华文化多样性中不可或缺的组成部分。

加榜梯田

贵州的山水之间,西江千户苗寨的灯火依然每晚点亮,天龙屯堡的地戏鼓声照常响起,花江峡谷大桥上车流不息,各个古村落里的文化传承生生不息——这一切共同构成了一幅多元文化和谐共生的美丽画卷,等待着更多人去发现、去体验、去传颂。(记者 汤成伟)

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。